相続人が施設に入所中…手続きはどう進める?意思能力・認知症の注意点

「親が亡くなったが、相続人の一人が介護施設に入所している」

「物忘れが始まっていて、遺産分割協議ができるか不安」

ご高齢化が進む現代において、このようなご相談は決して珍しくありません。相続人のなかに施設へ入所されている方がいる場合、通常の手続きに加えていくつかの注意すべき点があります。

本記事では、相続人が施設に入所している場合の相続手続きの流れ、意思能力の確認の重要性、認知症と診断された場合の影響について、実際の解決事例を交えながら専門家である司法書士が分かりやすく解説します。

目次

相続人が施設に入所している場合によくある課題

相続手続きを進めるには、原則として相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を記した「遺産分割協議書」に全員が署名捺印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要があります。

しかし、相続人が施設に入所していると、次のような課題が生じることがあります。

意思能力の確認: 物忘れが進んでいる場合、相続内容を正しく理解し、判断できるか(=意思能力)が問題になります。

書類の準備: 住民票や印鑑証明書はどこで取得するのか。

実印の有無: 実印を登録しているか、どこに保管しているかわからない。

面会の制限: 感染症対策などで施設との面会が制限されており、直接会って説明や署名捺印ができない。

これらの課題を放置して手続きを進めると、後々、遺産分割協議が無効になるなどの大きなトラブルに発展する可能性があります。

【解決事例】施設に入所中の母との相続手続きをサポートしたケース

当事務所にご相談いただいた実際の事例をご紹介します。

ご相談者様の状況

お父様が亡くなり、相続人はご相談者様とお母様の2名でした。

お母様は施設に入所中で、物忘れが始まっている状態でした。「認知症と診断されたら相続手続きができなくなるのではないか」とご不安に感じていらっしゃいました。

相続財産には、預貯金や株式、ご自宅の不動産の他に、田んぼや山林、JAの出資金といった農業関連の遺産も含まれており、その整理にもお困りでした。

当事務所のサポート内容

1. 意思能力の確認と遺産分割協議

まず、相続手続きの大前提であるお母様の意思能力を確認するため、当事務所の司法書士が直接施設を訪問し、ご本人様との面談を実施しました。

慎重に意思確認を行った結果、相続内容について十分にご理解・ご判断いただけることが確認できたため、無事に遺産分割協議書へ署名と捺印をいただくことができました。

2. 二次相続を見据えた代償分割

お母様もご高齢であったため、将来お母様が亡くなられた際の「二次相続」の手間や費用を考慮し、不動産はすべてご相談者様が相続する内容で合意しました。

ただし、これではお母様の法定相続分が不足するため、不足分をご相談者様からお母様へ現金で支払う「代償分割」という方法をご提案し、公平な遺産分割を実現しました。

3. 煩雑な手続きの代行

ご相談者様が希望されなかったJA出資金については、当事務所で脱退手続きを代行し、出資金の返還も無事完了しました。

相続登記(不動産の名義変更)で使用した書類を活用することで、スムーズに手続きを進めることができました。

お母様は施設に入所されていましたが、当事務所が手続きを代行することで、ご相談者様・お母様双方のご負担を最小限に抑え、初回の署名捺印以降は事務所にお越しいただくことなく、すべての手続きを完了させることができました。

【重要】物忘れや認知症の疑いがあるなら、手続きは一日でも早く

今回の事例で最も重要なポイントは、お母様に意思能力が認められるうちに手続きを開始できたことです。

もし、物忘れが進行し、認知症と正式に診断されて意思能力がないと判断された場合、ご本人は法律行為である遺産分割協議を行うことができません。その場合、家庭裁判所に申し立てを行い、ご本人の代理人として「成年後見人」を選任する必要があります。

成年後見人が選任されると、手続きは後見人を通じて行われますが、原則として法定相続分に従った分割が求められるなど、ご家族の希望通りの柔軟な遺産分割が難しくなるケースが多くあります。

相続人の健康状態は、手続きの進め方に大きく影響します。物忘れの兆候が見られる場合は、決して先延ばしにせず、一日でも早く専門家へ相談し、手続きを始めることが極めて重要です。

施設入所中の相続人との手続きを進める際の注意点

住民票・印鑑証明書の取得

施設に入所する際に、住民票を施設所在地に移している場合と、ご自宅のままにしている場合があります。

住民票を施設に移している: 施設所在地の市区町村役場で取得します。

住民票を自宅に残している: ご自宅所在地の市区町村役場で取得します。

印鑑証明書も同様に、印鑑登録をしている市区町村役場で取得します。事前に住民票の所在地を確認しておくことが大切です。

面会の可否

施設によっては面会が制限されている場合があります。

その場合、書類のやり取りを郵送で行うか、一時帰宅のタイミングを待つ必要があります。手続きに時間がかかる可能性を考慮し、早めに施設の担当者へ確認し、計画を立てておきましょう。

まとめ:相続手続きでお困りなら専門家にご相談ください

相続人が施設に入所している、認知症の疑いがあるなど、ご自身たちだけで手続きを進めることに不安を感じる場合は、相続の専門家である司法書士にご相談ください。

専門家が介入することで、

ご本人様の意思能力を客観的に確認できる

複雑な書類の作成や収集を任せられる

二次相続など将来を見据えた最適な遺産分割案の提案が受けられる

相続登記や預貯金の解約など、煩雑な手続きをすべて代行してもらえる

といったメリットがあり、相続人皆様のご負担を大幅に軽減できます。

当事務所では、相続に関する無料相談を実施しております。経験豊富な司法書士が、皆様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所にご依頼いただいたサポート内容

相続手続き総合サポート(遺産整理業務)

当事務所では、「相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない」「忙しくて相続手続きをしている暇がない」といった相続人の方に代わり、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、不動産や預貯金の名義変更まで、相続に関するあらゆる手続きを代行いたします。

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0276-30-6880)

になります。お気軽にご相談ください 。

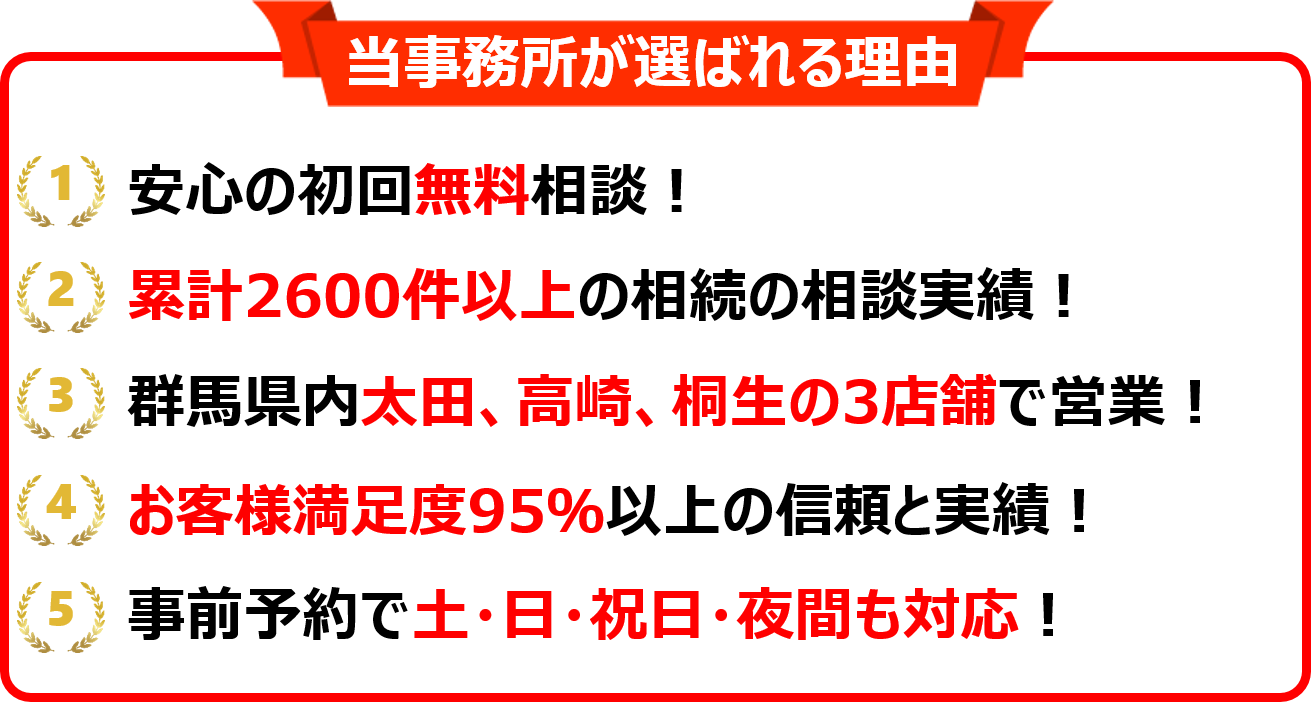

当事務所が相続で選ばれる理由

この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔

-

保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者

群馬司法書士会 第475号

簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

主な相続手続きのメニュー

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

太田・高崎・桐生で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで