とても親切に長い時間相談にのってもらいました。

ありがとうございました。

【専門家が解説】建物更生共済の相続手続き|必要書類から流れまで完全ガイド

「親がJAの建物更生共済に加入していたけれど、亡くなった後の手続きはどうすればいいの?」

「相続手続きが必要らしいけど、何から手をつければいいか分からない…」

大切なご家族が亡くなられた後、悲しむ間もなく様々な手続きに追われ、不安や戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。特に「建物更生共済(建更)」の相続手続きは、一般的な生命保険とは異なる点が多く、専門的な知識がないとスムーズに進めるのが難しい場合があります。

この記事では、相続の専門家である司法書士が、建物更生共済の相続手続きについて、その流れから必要書類、注意点までを網羅的に解説します。この記事を読めば、手続きの全体像を理解し、ご自身の状況に合わせて何をすべきかが明確になります。

そもそも建物更生共済(建更)とは?生命保険との違い

建物更生共済(略称:建更)は、JA共済が提供する、建物や家財の損害を保障するための共済です。火災や自然災害だけでなく、満期を迎えた際には満期共済金が支払われる貯蓄性も兼ね備えているのが特徴です。

相続手続きにおいて、生命保険と大きく異なる点は「受取人指定の有無」です。

-

生命保険

契約時に死亡保険金受取人を指定するため、保険金は受取人固有の財産となり、原則として遺産分割の対象になりません。 -

建物更生共済

死亡時の受取人を指定する制度がありません。そのため、契約者が亡くなった場合、その権利(解約返戻金を受け取る権利など)は相続財産となり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

この違いを理解しておくことが、手続きを進める上での最初の重要なポイントです。

相続手続きは2択!「名義変更(承継)」か「解約」か

建物更生共済の契約者が亡くなった場合、相続人が行う手続きは大きく分けて2つあります。

-

名義変更(承継): 相続人のうちの誰か1人が契約を引き継ぎます。

-

解約: 契約を解約し、解約返戻金を受け取ります。

どちらを選択するかは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)によって決定する必要があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、ご自身の状況に合った方法を選びましょう。

【完全ガイド】建物更生共済の相続手続きの流れ

建物更生共済の相続手続きは、一般的に以下の流れで進めます。

STEP1:契約内容の確認とJAへの連絡

まずは、共済証書を探し、契約内容(契約者、保障内容、満期日など)を確認します。証書が見つからない場合でも、被相続人(亡くなった方)が契約していたJAの窓口に問い合わせれば確認できます。

契約内容を確認したら、契約者が亡くなったことをJAの窓口に連絡し、今後の手続きについて指示を仰ぎましょう。このときに、必要書類のリストも受け取っておくとスムーズです。

STEP2:相続人の調査・確定

誰が法的な相続人になるのかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)を取得します。

これにより、全ての相続人を正確に把握することができます。

STEP3:遺産分割協議

相続人全員で、建物更生共済の契約を「誰が承継するのか」または「解約して解約返戻金をどう分けるのか」を話し合います。

話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員が署名・実印で押印します。この遺産分割協議書は、後の手続きで非常に重要な書類となります。

STEP4:必要書類の準備

JAから指示された必要書類を収集します。一般的に必要となる書類は次のとおりですが、契約内容や相続の状況によって異なる場合があるため、必ず事前にJAに確認してください。

-

JA所定の書類(承継者通知書、解約申込書など)

-

共済証書(紛失した場合はJA所定の紛失届)

-

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本

-

相続人全員の現在の戸籍謄本

-

相続人全員の印鑑証明書

-

遺産分割協議書(作成した場合)

-

遺言書(ある場合)

【ポイント】「法定相続情報一覧図」の活用

戸籍謄本の代わりに、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」の写しを提出することも可能です。金融機関や法務局での他の相続手続きでも利用できるため、取得しておくと手続きの負担を軽減できます。

STEP5:JA窓口での手続き

全ての書類が揃ったら、JAの窓口に提出し、手続きを行います。書類に不備がなければ、後日、名義変更の手続き完了通知や、解約返戻金が指定口座に振り込まれます。

【一覧表】建物更生共済 相続手続きの必要書類

※上記は一般的な例です。必ずご契約のJAにご確認ください。

建物更生共済の相続に関する3つの注意点

手続きを進める上で、特に注意すべき点を3つ解説します。

1. 相続税の課税対象になる

建物更生共済の契約に関する権利(解約返戻金請求権など)は相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。

相続税を計算する際の評価額は、被相続人が亡くなった日時点の「解約返戻金相当額」です。JAに依頼すれば「解約返戻金額証明書」といった書類を発行してもらえますので、相続税申告の際に必要となります。

2. 生命保険のような「非課税枠」はない

生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠がありますが、建物更生共済の解約返戻金にはこの非課税枠の適用がありません。

そのため、全額が相続税の課税対象となる点に注意が必要です。

3. 手続きを放置するとデメリットが大きい

相続手続きを放置しても、良いことは一つもありません。

満期が来ても満期共済金を受け取れなかったり、いざ災害が起きた際に共済金の請求がスムーズにできなかったりする可能性があります。

また、相続人がさらに亡くなるなどして権利関係が複雑になり、手続きがより困難になるケースも少なくありません。相続が発生したら、速やかに手続きに着手しましょう。

建物更生共済の相続手続きは、司法書士にお任せください

「戸籍謄本を集めるのが大変…」

「遺産分割協議書の作り方がわからない」

「平日にJAの窓口に行く時間がない」

このようにお困りの方は、相続手続きの専門家である司法書士にご相談ください。司法書士にご依頼いただくことで、以下のようなサポートが可能です。

-

面倒な戸籍謄本の収集代行

-

法的に有効な遺産分割協議書の作成

-

JA共済への手続きの代行

-

不動産の名義変更(相続登記)まで一括サポート

専門家に依頼することで、時間的・精神的な負担を大幅に軽減し、正確かつスムーズに手続きを完了させることができます。

まとめ

建物更生共済の相続手続きは、生命保険とは異なり、相続人全員の協力が必要となる複雑な手続きです。

まずはJAに連絡して手続きの全体像を把握し、相続人調査、遺産分割協議、必要書類の準備と、一つひとつ着実に進めていきましょう。

ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じた場合や、少しでも不安がある場合は、決して一人で抱え込まずに、私たち相続の専門家にご相談ください。

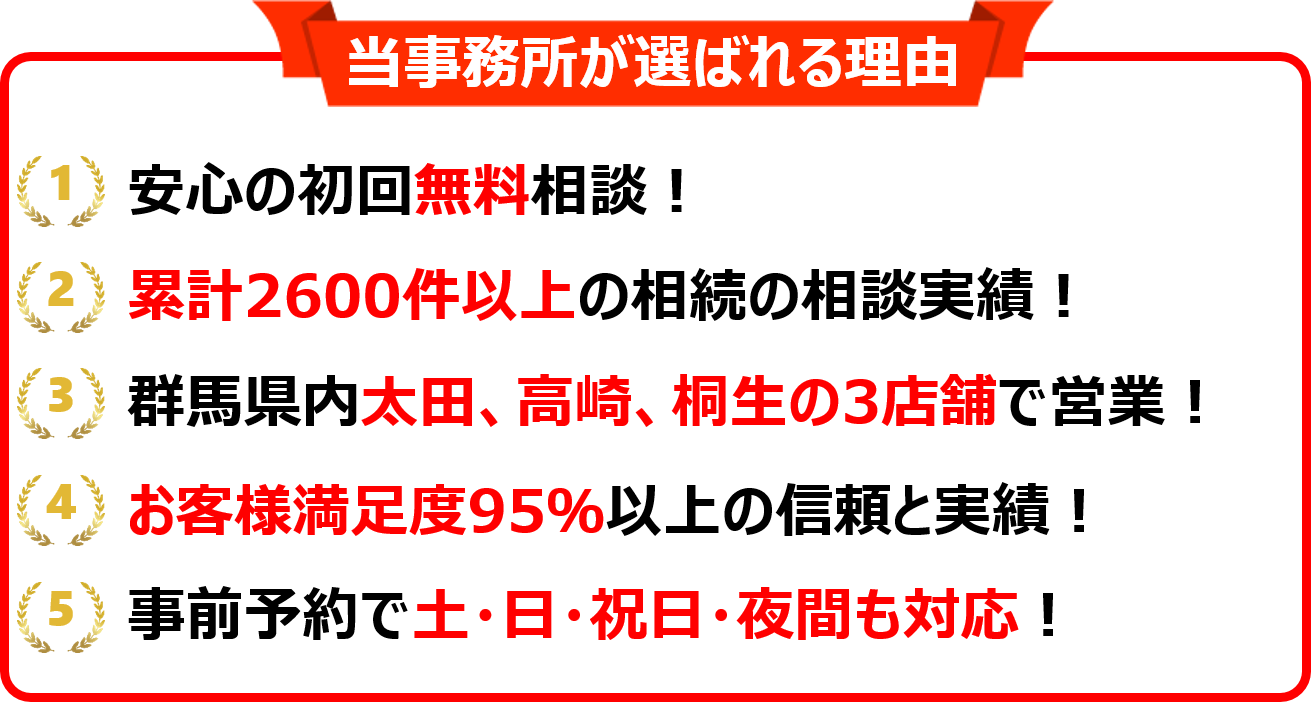

初回のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせいただければ幸いです。

相続に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0276-30-6880)

になります。お気軽にご相談ください 。

当事務所が相続で選ばれる理由

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

- 保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者

群馬司法書士会 第475号

簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野

-

不動産登記全般、相続全般

- 経歴

-

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。