とても親切に長い時間相談にのってもらいました。

ありがとうございました。

【完全ガイド】相続した株式の名義変更手続き:必要な書類、費用、注意点まとめ

この解説記事では、ご家族が亡くなられた際の株式の名義変更の手続きについて、なぜそれが必要なのかから、具体的なやり方、必要な書類、費用、そして注意点までを詳しくご説明します。

株式の相続は、多くの方にとって初めての経験であり、手続きが複雑に感じられるかもしれません。

この記事は相続の専門家である司法書士が、株式の名義変更に関する基本的な知識はもちろん、具体的な手続きの流れ、必要となる書類、費用の目安、そして手続きを進める上での注意点やよくある疑問とその解決策について解説いたします。

相続された大切な株式を確実に引き継ぐために、ぜひ最後までお読みください。

1. 相続した株式の名義変更とは?基本を理解する

株式は、大切な財産の一部として相続の対象となります。

亡くなった方が持っていた株式は、相続される方へ名義を書き換える手続きが必要です。

この章では、なぜ株式の名義変更が必要なのか、名義変更をしないとどうなるのか、どのような方が手続きを行う必要があるのか、そして名義変更の対象となる株式の種類について解説します。

1.1. なぜ名義変更が必要なのか?

株式の名義変更は、株主としての権利を守るためにとても重要です。

具体的には、以下の理由が挙げられます。

- 株主としての権利をはっきりさせるため: 株式の名義が亡くなった方のままでは、相続された方が株主としての権利(配当金を受け取る、株主総会で意見を言うなど)をきちんと行うことができません。名義変更を行うことで、相続された方が正式な株主となり、これらの権利を使えるようになります。

- その後の株式の管理や処分のため: 相続した株式を売ったり、担保に入れたりする場合、相続されたご自身の名義になっていることが必要です。名義変更を済ませておくことで、将来的に株式を管理したり処分したりすることがスムーズにできます。

- 相続税の申告を正しく行うため: 相続税の申告でも、正確な株主の情報を書く必要があります。名義変更が終わっていないと、相続税の計算や申告に影響が出ることがあります。

会社からの通知を確実に受け取るため: 株式会社からの配当金の知らせや株主総会の案内などは、株主名簿に登録されている住所に送られます。名義変更を行うことで、これらの大切な通知を相続された方が確実に受け取れるようになります。

1.2. 名義変更を行わないとどうなるのか?

株式の名義変更をそのままにしておくと、以下のような不都合が生じる可能性があります。

- 配当金を受け取るのが遅れたり、できなくなったりする: 株式会社から支払われる配当金は、原則として株主名簿に登録されている名義人に支払われます。名義変更がされていない場合、配当金を受け取ることが遅れたり、場合によっては受け取れなくなったりすることがあります。

- 株主総会で意見を言えなくなる: 株主総会は、会社の重要なことを決める場です。名義変更を行わないと、相続された方は株主として意見を言うことができず、会社の経営に関わる機会を失います。

- 株式を売ったり担保に入れたりするのが難しくなる: 相続した株式を売却したり、金融機関に担保として差し入れたりする場合、ご自身の名義への変更が終わっていることが必要です。名義が亡くなった方のままでは、これらの取引をすることができません。

相続の手続きが複雑になる: 長い間名義変更をしないでおくと、相続関係がさらに複雑になり、その後の手続きが面倒になることがあります。例えば、相続された方の中でさらに亡くなる方が出た場合など、権利関係の証明が難しくなることがあります。

1.3. 手続きが必要な人

相続した株式の名義変更の手続きを行う必要があるのは、亡くなられた方の相続人です。

相続人が複数いる場合は、原則として相続人全員で話し合い、誰がどの株式を相続するのかを決める必要があります。

この話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書などに基づいて、名義変更の手続きが進められます。

ただし、遺言書によって株式の相続人が指定されている場合は、その指定された相続人が手続きを行うことになります。

また、相続放棄をした相続人は、名義変更の手続きを行う必要はありません。

1.4. 名義変更の対象となる株式

名義変更の対象となる株式には、主に以下の種類があります。

- 上場株式: 証券取引所に名前が載っている株式会社の株式です。市場で自由に取引されており、比較的お金に換えやすいという特徴があります。名義変更の手続きは、亡くなった方が取引していた証券会社を通じて行います。

- 非上場株式: 証券取引所に名前が載っていない株式会社の株式です。市場での取引は一般的ではなく、譲渡に制限が付いている場合もあります。名義変更の手続きは、その非上場株式を発行している会社に対して直接行う必要があります。手続きの方法は会社によって異なるため、事前に会社への確認が必要です。

この解説記事では、主に手続きの件数が多い上場株式の名義変更手続きを中心に解説していきます。

非上場株式の名義変更については、手続きが個別性が高いため、必要に応じて専門家への相談を検討することをおすすめします。

2. 相続した株式の名義変更手続きの流れ【段階ごとの解説】

相続した株式の名義変更手続きは、いくつかの段階を経て完了します。

この章では、手続きの全体像を把握するために、各段階を詳しく解説します。

2.1. 段階1:証券会社の確認と連絡

まず最初に行うべきことは、亡くなった方がどの証券会社で株式を取引していたかを確認し、その証券会社に相続が発生したことを伝えることです。

- 証券会社の確認方法:

- 亡くなった方が生前に使っていた証券会社の書類(取引残高のお知らせ、取引の記録、株券など)を探します。

- もし書類が見当たらない場合は、亡くなった方の預金通帳の引き落とし履歴や、郵便物などを確認することで、使っていた証券会社がわかることがあります。

- 複数の証券会社で取引していた可能性も考え、念入りに確認しましょう。

- 証券会社への相続発生の連絡方法と伝えるべきこと:

- 見つけた証券会社のウェブサイトや電話で、相続に関する連絡先を確認します。

- 連絡する際には、亡くなった方の氏名、住所、亡くなった年月日、連絡する方の氏名、連絡先などを伝える必要があります。

- 証券会社によっては、相続に関する専用の窓口を設けている場合がありますので、そちらに連絡するとスムーズです。

連絡後、証券会社から今後の手続きに関する案内や、必要な書類の一覧などが送られてきます。

2.2. 段階2:必要な書類の収集と準備

証券会社から案内された必要な書類を集めて準備します。この段階は、手続きの中でも時間と手間がかかることが多いですが、スムーズな手続きのためには正確な書類の準備が不可欠です。

2.2.1. 共通して必要な書類

多くの証券会社で共通して求められる可能性のある基本的な書類は以下の通りです。

- 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む): 亡くなった方の出生から死亡までのつながった戸籍謄本が必要です。これにより、亡くなった方の死亡の事実と、法律で定められた相続人の範囲を確認します。

- 相続人全員の戸籍謄本: 現在の戸籍謄本で、亡くなった方との続き柄が書かれているものが必要です。

- 相続人全員の印鑑証明書: 発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いです。遺産分割協議書などに押した印鑑が、登録されているものと同じであることを証明するために必要です。

- 亡くなった方の死亡診断書または検案書: 亡くなった方の死亡の事実を証明する公的な書類です。

- 亡くなった方の証券口座番号がわかるもの(取引残高のお知らせなど): 証券会社が口座を特定するために必要です。

- 相続関係説明図: 相続人の関係を図で示したものです。法務局のウェブサイトなどで書式を入手できます。

- 相続届出書(証券会社が用意した書類): 証券会社が独自に用意している申請書です。証券会社から送られてくるか、ウェブサイトからダウンロードできる場合があります。

相続された方の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの写しが必要です。

2.2.2. 場合によって必要な書類

上記以外にも、相続の状況によって追加で必要となる書類があります。

- 遺産分割協議書: 相続人間で遺産の分け方について話し合い、全員が合意した場合に作成します。相続人全員の署名と実印、そして印鑑証明書の添付が必要です。

- 家庭裁判所の審判書謄本: 遺産分割の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停や審判によって遺産の分け方が決定された場合に必要となります。

- 投資信託受益権に関する書類: 亡くなった方が投資信託を持っていた場合、その信託の権利に関する書類の提出が求められることがあります。

- 未成年者の特別代理人選任審判書謄本: 相続人の中に未成年者がいる場合で、親権者とその未成年者の利益が対立する可能性がある場合に必要となります。

その他、証券会社が別途要求する書類: 証券会社や相続の状況によって、上記以外の書類の提出を求められることがあります。事前に証券会社に確認することが重要です。

2.2.3. 書類取得の注意点

- 有効期限の確認: 印鑑証明書など、有効期限が決められている書類があります。期限切れのものは再度取得する必要があります。

- 原本の提出: 多くの書類は原本の提出が求められます。コピーで良いか事前に確認しましょう。

- 不足書類の確認: 証券会社から指示された書類を漏れなく準備することが重要です。不明な点があれば、遠慮せずに証券会社に問い合わせましょう。

取得場所の確認: 戸籍謄本は市区町村役場、印鑑証明書は住民登録のある市区町村役場などで取得します。

2.3. 段階 3:証券会社への書類提出

必要な書類がすべて揃ったら、証券会社に提出します。提出方法は、証券会社によって窓口への持参、郵送など異なる場合がありますので、証券会社の指示に従います。

- 提出方法の確認: 事前に証券会社のウェブサイトや担当者に確認し、正しい提出方法で書類を送るか持参しましょう。

- 提出時の注意点:

- 提出する書類の一覧を作り、提出する書類と照らし合わせて確認しましょう。

- 本人確認のため、窓口で身分証明書の提示を求められることがあります。

- 郵送で提出する場合は、書留など追跡できる方法で送ることをおすすめします。

提出した書類の控えを必ず保管しておきましょう。

2.4. 段階 4:証券会社による審査

証券会社は、提出された書類に基づいて名義変更の手続きを進めるための審査を行います。

- 審査期間の目安: 審査にかかる期間は、証券会社や提出書類の状況によって異なりますが、一般的には数週間から1ヶ月程度かかることが多いです。

審査における確認事項: 証券会社は、提出された戸籍謄本や遺産分割協議書などを確認し、相続関係や相続された方の特定、遺産の分け方などが法律的に問題ないかをチェックします。書類に不備があった場合は、再度提出や追加の書類の提出を求められることがあります。

2.5. 段階 5:名義変更完了の連絡と確認

証券会社の審査が終わると、名義変更が完了したという連絡が相続された方に届きます。

- 完了通知の方法: 電話、郵送、またはインターネットの取引画面などで知らされます。

- 変更後の株主名簿の確認方法: 名義変更完了後、証券会社の取引口座で、相続された方の名義に変更された株式が反映されているかを確認しましょう。また、証券会社によっては、株主名簿の記載事項証明書などを発行してくれる場合があります。

これで、相続した株式の名義変更手続きは完了です。名義変更後は、相続された方は株主として配当金を受け取ったり株主総会に参加したりするなど、株主としての権利を使うことができます。

3. 相続した株式の名義変更にかかる費用

相続した株式の名義変更手続きには、いくつかの費用が発生する可能性があります。

この章では、どのような費用がかかるのか、その内訳と目安、そして費用を抑えるためのポイントについて解説します。

3.1. 証券会社の手数料

上場株式の名義変更手続きでは、多くの証券会社で名義変更の手数料はかからない場合が多いです。

しかし、一部の証券会社や、非上場株式の名義変更の場合は手数料がかかることがあります。

事前に取引のある証券会社に確認することが重要です。

もし手数料がかかる場合は、その金額や支払い方法についても確認しておきましょう。

3.2. 書類を集める費用

名義変更に必要な色々な書類を集めるには、費用がかかります。主なものは以下の通りです。

- 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本: 1通あたり数百円程度(お住まいの市区町村によって異なります)。

- 亡くなった方の出生から死亡までのつながった戸籍謄本を揃える必要があるため、数通になることもあります。

- 相続人全員の戸籍謄本: 1通あたり数百円程度。

- 相続人全員の印鑑証明書: 1通あたり数百円程度。

- 死亡診断書または検案書の写し: 病院によって費用が異なります。

これらの書類を集める費用は、相続された方の負担となります。

3.3. 専門家にお願いする費用

相続の手続きが複雑な場合や、書類を集めたり、証券会社とやり取りしたりすることに不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に手続きを代わりに行ってもらうことができます。

- 司法書士: 主に相続登記や遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集などを依頼する場合が多いです。費用は、遺産の額や手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には数十万円程度かかることがあります。

- 弁護士: 相続人間で争いがある場合や、遺産分割の話し合いがうまくいかない場合などに検討します。費用は、事案の内容や期間によって大きく異なります。

専門家にお願いするのは費用がかかりますが、時間や手間を大幅に減らすことができ、確実な手続きが期待できます。

4. 相続した株式の名義変更で注意すべきこと・気をつけたい落とし穴

相続した株式の名義変更の手続きを進める上で、注意しておきたい点や、うっかり間違えやすいことがあります。

この章では、スムーズな手続きのために知っておくべき大切なポイントを解説します。

4.1. 手続きの期限

相続した株式の名義変更には、法律で決められた明確な期限はありません。

しかし、名義変更をせずにそのままにしておくと、

配当金を受け取ることができなかったり、株主としての権利を使えなかったりするなどの不都合が生じる可能性があります。

また、時間が経つほど相続関係が複雑になり、手続きが面倒になることも考えられます。

そのため、相続が発生したら、できるだけ早く手続きを始めることが大切です。

4.2. 遺産分割の話し合いとの関係

相続人が複数いる場合、誰がどの株式を相続するのかを相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いの内容をまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割の話し合いがまとまらないと、原則として株式の名義変更の手続きを進めることはできません。

遺産分割の話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。

4.3. 非上場株式の名義変更

非上場株式の名義変更の手続きは、上場株式とは異なり、その株式を発行している会社に直接行う必要があります。

手続きに必要な書類や流れは会社によって異なるため、事前に必ずその会社に確認することが重要です。

また、非上場株式は譲渡に制限が付いている場合もあり、相続による名義変更にも会社の承認が必要となることがあります。

4.4. 相続放棄をした場合

相続放棄をした相続人は、亡くなった方の財産を一切相続する権利を失います。

したがって、相続放棄をした場合、相続した株式の名義変更の手続きを行う必要はありません。

4.5. 外国籍の相続人がいる場合

相続人の中に外国籍の方がいる場合、その方の本人確認書類や戸籍に関する書類が、日本国内のものとは違うことがあります。

事前に証券会社にどのような書類が必要かを確認し、早めに準備を進めるようにしましょう。

翻訳が必要になる場合もあります。

4.6. 証券会社ごとの手続きの違い

同じ上場株式であっても、証券会社によって名義変更の手続きや必要な書類が少しずつ違うことがあります。

必ず亡くなった方が取引していた証券会社の指示に従って手続きを進めるようにしましょう。

複数の証券会社で取引があった場合は、それぞれの証券会社で個別に手続きを行う必要があります。

4.7. 税金に関する注意点

相続によって株式を取得した場合、相続税がかかることがあります。

相続税の申告と納税は、相続があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

株式の評価額は、上場株式であれば相続があった日の終わり値、非上場株式であれば類似の会社の株価を参考にしたり、会社の財産を評価したりする方法で計算されます。

相続税の計算や申告については、税理士に相談することをおすすめします。

また、将来的に相続した株式を売却した場合、その売却で得た利益に対して譲渡所得税がかかることがあります。

この場合の株式の取得にかかった費用は、相続税を計算する際の評価額を引き継ぐことになります。

4.8. マイナンバーの届け出

証券会社によっては、相続による名義変更の手続きの際に、相続された方のマイナンバー(個人番号)の届け出を求める場合があります。

事前に証券会社に確認し、求められた場合は速やかに届け出るようにしましょう。

5. よくある質問

5.1. Q1. 相続した株式はいつまでに名義変更する必要がありますか?

A. 法律で決められた明確な期限はありませんが、そのままにしておくと配当金を受け取れなくなったり、株主としての権利を使えなくなったりするなどの不都合が生じる可能性があります。

できるだけ早く手続きを始めましょう。

5.2. Q2. 複数の証券会社で取引していた場合はどうすればいいですか?

A. 各証券会社ごとに別々の手続きが必要になります。

それぞれの証券会社に連絡を取り、指示に従って手続きを進めてください。

5.3. Q3. 遺産分割の話し合いがまとまらない場合、名義変更はできませんか?

A. 原則として、遺産分割の話し合いが終わり、誰がどの株式を相続するかが決まらないと名義変更はできません。

家庭裁判所での調停や審判などの法的な手続きが必要になる場合もあります。

5.4. Q4. 自分で名義変更の手続きをするのは難しいですか?

A. 手続きに必要な書類が多く、証券会社とのやり取りも発生するため、ある程度の時間と手間がかかります。

時間に余裕がない方や、手続きに不安がある場合は、専門家にお願いすることも考えてみましょう。

5.5. Q5. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 上場株式の名義変更の手数料は無料のことが多いですが、書類を集める費用や、専門家にお願いする場合はその費用がかかります。

詳しくはこの記事の「3. 相続した株式の名義変更にかかる費用」をご覧ください。

5.6. Q6. 相続した株式をすぐに売りたいのですが、名義変更前にできますか?

A. 原則として、相続されたご自身の名義に変更が終わるまでは売却することはできません。

まずは名義変更の手続きを優先して行う必要があります。

5.7. Q7. 非上場株式の相続手続きはどうすればいいですか?

A. 非上場株式の名義変更手続きは、発行している会社によって異なります。まずはその会社に連絡を取り、手続きの流れや必要な書類について確認してください。

5.8. Q8. 証券会社に提出する書類の原本は返却されますか?

A. 証券会社によって対応が異なります。

一般的には、戸籍謄本などの重要な書類は返却されないことが多いようです。

必要な場合は、事前にコピーを取っておくようにしましょう。

まとめ

この解説記事では、相続した株式の名義変更手続きについて、なぜそれが必要なのか、具体的なやり方、必要な書類、費用、そして注意すべきことについて詳しくご説明しました。

株式の相続は複雑に感じるかもしれませんが、正しい知識を持つことでスムーズに進めることができます。

手続きの各段階を理解し、必要な書類を早めに準備することが大切です。

また、状況によっては専門家のサポートも検討しましょう。

今回のような場合に当てはまる方はぜひ、一度当事務所の無料相談をご利用ください!

相続登記に関する無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)

になります。お気軽にご相談ください 。

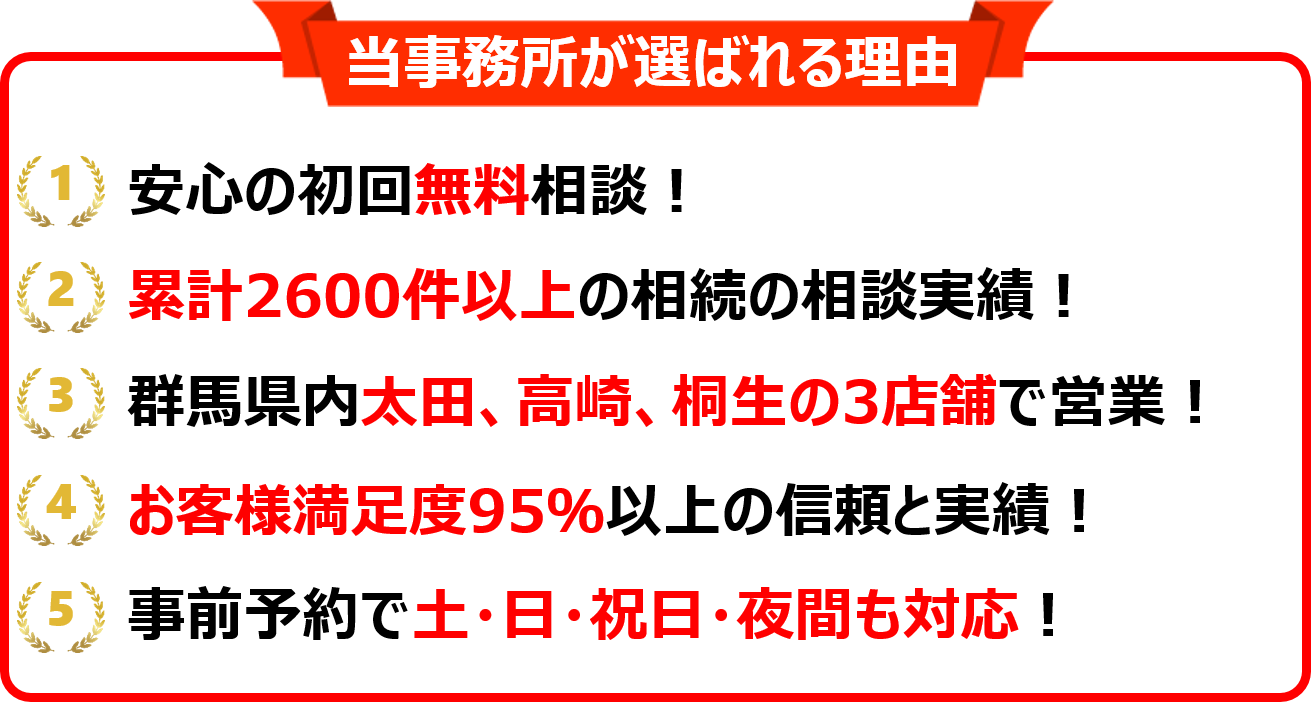

当事務所が相続で選ばれる理由

この記事を担当した司法書士

司法書士法人リーガル・パートナー

代表司法書士

小和田 大輔

- 保有資格

司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者

群馬司法書士会 第475号

簡裁訴訟代理認定番号 第307038号- 専門分野

-

不動産登記全般、相続全般

- 経歴

-

群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。