【司法書士が解説!】遺産を12人が法定相続分で分けるが、1人が代表して手続きを行ったケース|解決事例

ご相談者様の状況

今回のケースは、配偶者やお子様がいらっしゃらなかったため、ご兄弟姉妹とそのお子様(甥・姪にあたる方)が相続人となりました。

その数、なんと12名。

ご相談者様は、これらの相続人全員が法定相続分で財産を公平に分割することを希望されていました。

しかし、相続財産には不動産、株式、預貯金と多岐にわたり、手続きの複雑さは避けられません。

さらに、代表相続人の方が東京にお住まいで、群馬にある当事務所へ頻繁に足を運ぶのが難しい状況でした。

このような「相続人が多い」「財産の種類が多い」「相続人が遠方に住んでいる」といった状況は、相続手続きを非常に難しくさせます。

特に、相続人全員の合意形成や、必要書類の収集・提出だけでも膨大な時間と労力がかかってしまいます。

このような背景があり、相続手続きにかかる負担を減らしたいということで当事務所にご相談いただきました。

ぐんま相続センターのサポート

「遺産を法定相続分で分割したい」というご要望でしたが、不動産や株式を12人全員で相続すると、将来的なトラブルや売却の困難さが予想されます。

そこで当事務所では、相続人の一人が代表して不動産を相続し、売却手続きを行い、その後に売却代金を法定相続分で分割することを提案しました。

これは、他の相続人の負担を軽減できる有効な方法です。

代表相続人から当事務所に、相続登記・預貯金の解約・株の名義変更・預貯金の分配など、相続手続きをまるごとお任せいただきました。

遺産分割協議書の作成

相続人全員で遺産分割について話し合い、合意した内容を書面にします。

相続人全員が実印を押す必要があります。

不動産の相続登記手続き

被相続人名義の不動産を代表相続人名義に変更する手続きです。法務局への申請が必要となります。

株式の名義変更手続き

被相続人名義の株式を代表相続人名義に変更します。証券会社ごとに異なる手続きが必要です。

預貯金の解約手続き

被相続人の預貯金を解約し、当事務所の口座に一度お預かりします。費用等の精算をした後に、各相続人へ払い戻します。

遠方にお住まいの相続人には、当事務所から書類を郵送し手続きを進めましたので、皆様に余計なご負担をおかけすることなく手続きを完了させることができました。

結果として、12人の相続人全員が、すべての遺産を法定相続分で円満に相続することができました。

当事務所では、電話・メール・LINEなどでの手続きが可能です。

群馬県以外の遠方にお住いの方も安心してご相談ください。

相続手続きにおけるポイント

複雑な相続手続きをスムーズに進め、トラブルを避けるためのポイントを解説します。

①代表者1人が手続きを行うことで負担を軽減

相続人が多い場合、全員が個別に手続きを進めるのは非常に手間と時間がかかります。

特に不動産のように、分割が難しい財産があるケースでは、代表相続人が一人で手続きを代行することが非常に有効です。

不動産の相続を相続人全員で行うと、共有名義の財産となり、将来のトラブルや売却に困難が生じることが予想されます。

また、株式も相続人全員で相続すると、相続人全員が証券会社に口座を作る必要があり手間が発生します。

相続人の一人が代表することで、相続手続きにかかる手間が大幅に簡素化され、円滑な相続が期待できます。

もちろん、代表相続人は代表して相続手続きを行うだけで、他の相続人は法定相続分に基づき遺産を受け取ることができます。

②司法書士に依頼することで相続手続きを円滑に

相続手続きには、専門的な知識と多くの書類の準備が必要です。

相続人が遠方に住んでいたり、仕事などで忙しく手続きに時間を割けない場合、司法書士に依頼することが非常に有効です。

司法書士は、相続人の方々との間に入り、手続きを円滑に進める「間を取り持つ」役割を果たします。

これにより、相続人同士の連絡など、複雑な手続きから解放され、精神的・時間的な負担を大幅に軽減できます。

③遺言作成のすすめ

相続手続きが複雑になる主な原因の一つは、相続人同士の話し合いが難しかったり、財産の種類が多岐にわたることです。

被相続人が遺言書を残していれば、相続人による遺産分割協議が不要になるケースもあるため、手続きの負担が格段に減り、スムーズな相続を実現できます。

ご自身の意思を明確に伝え、残されたご家族の負担を軽減したいとお考えの方は、生前の遺言作成を強くおすすめします。

解説!兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分等について

兄弟姉妹が相続人となるケース

兄弟姉妹が相続人になるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

①被相続人に配偶者がいない

②被相続人に子がいない(すでに亡くなっている子に孫がいる場合も含む)

③被相続人に直系尊属(親や祖父母など)がいない

これらの条件が満たされたときに、初めて兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹の法定相続分

兄弟姉妹が相続人となる場合、その法定相続分は以下のようになります。

①配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者:遺産の 3/4

兄弟姉妹:遺産の 1/4

※この1/4を、すべての兄弟姉妹で均等に分けます。

②兄弟姉妹のみが相続人となる場合

兄弟姉妹:遺産のすべてを、すべての兄弟姉妹で均等に分けます。

代襲相続(兄弟姉妹の子=甥・姪が相続する場合)

兄弟姉妹が相続人となるはずだったが、すでに被相続人より先に亡くなっていた場合、その亡くなった兄弟姉妹に子がいる場合、その子が代わりに相続する権利を持ちます。

これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、この場合、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥または姪)が相続人となります。

甥・姪の相続分:亡くなった親(被相続人の兄弟姉妹)が受け取るはずだった相続分を、均等に分けます。

ただし、代襲相続は、相続人が相続放棄をした場合には発生しません。

相続放棄は、その相続人が最初から相続人ではなかったとみなされるためです。

兄弟姉妹が相続人となる場合の注意点

①相続人の調査が複雑になる傾向

兄弟姉妹が相続人となる場合、戸籍をさかのぼって調査する必要がある範囲が広がり、相続人の確定が複雑になるケースが多く見られます。

異母兄弟や異父兄弟の存在、または、代襲相続により甥や姪が複数いる場合など、相続人の数が非常に多くなることも珍しくありません。

②遺産分割協議の難しさ

相続人の数が多くなると、全員の連絡先を把握するだけでも一苦労です。

さらに、それぞれの相続人が遠方に住んでいたり、普段から交流がなかったりすると、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をまとめにくくなります。

③遺言書の重要性

このような複雑な相続を避けるためには、生前に被相続人が有効な遺言書を作成しておくことが非常に有効です。

遺言書があれば、法定相続分にとらわれずに遺産の分け方を指定できるため、相続人の負担を大幅に軽減し、円滑な遺産承継を実現できます。

兄弟姉妹が相続人となるケースは、他の相続パターンに比べて手続きが複雑化しやすいため、専門家である司法書士に相談することをおすすめします。

無料相談のご案内

ぐんま相続センターでは、複雑な相続手続きにも対応しております。

また、不動産の名義変更に加えて、預貯金の解約など相続手続きを一括でサポートしています。

「相続手続き総合サポート」では、司法書士が相続人様の窓口となり、煩雑な遺産整理業務を全て引き受けます。

また、当事務所では相続手続きに精通した専門家が対応するため、相続発生後の問題解決だけでなく、ご相談者さまの将来を見据えた遺言書の作成までサポートいたします。

ぐんま相続センターでは無料相談を行っております。相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

予約受付専用ダイヤルは(0120-096-774)

になります。お気軽にご相談ください。

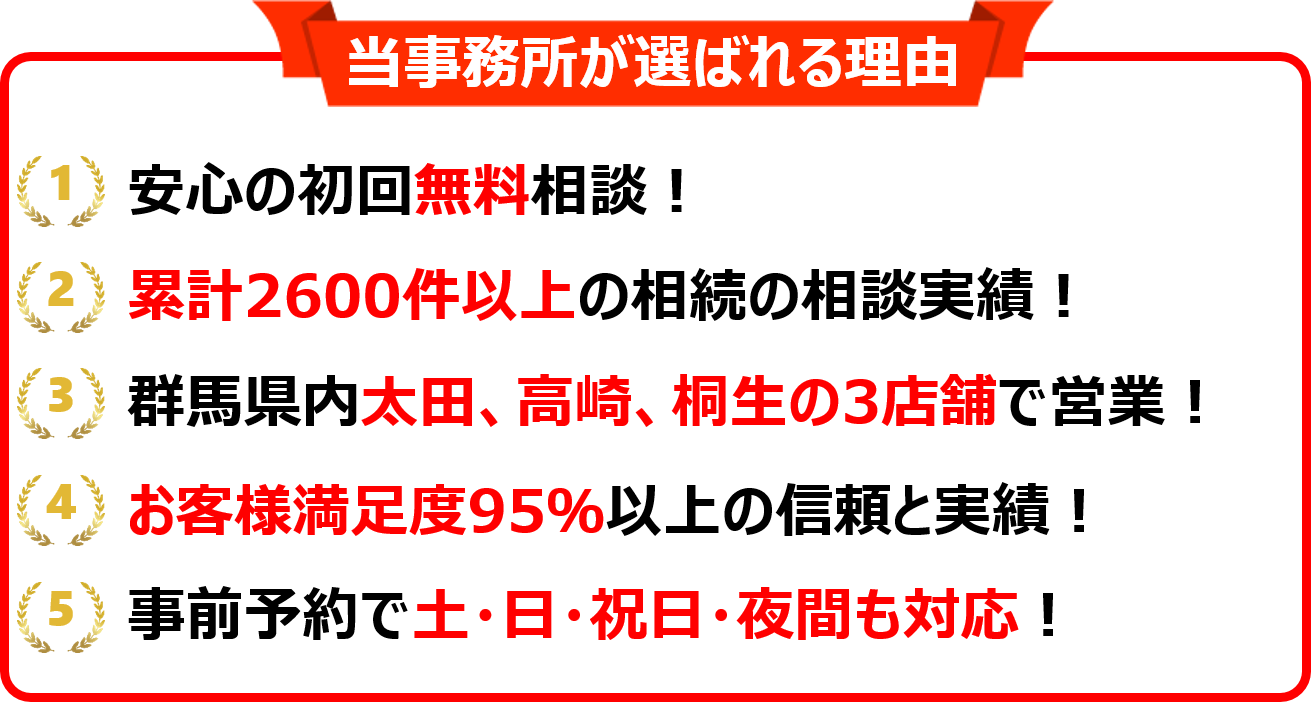

当事務所が相続で選ばれる理由

この記事の執筆者

- 司法書士法人リーガル・パートナー 代表司法書士 小和田 大輔

-

保有資格 司法書士、行政書士、宅地建物取引主任者

群馬司法書士会 第475号

簡裁訴訟代理認定番号 第307038号専門分野 不動産登記全般、相続全般 経歴 群馬司法書士会所属。平成10年に横浜国立大学卒業後、大手ハウスメーカーに入社。同年に宅地建物取引主任者試験に合格。平成13年に退社後、平成15年に司法書士試験と行政書士試験に合格。平成16年に合同司法書士リーガル・パートナーを開業。同年に簡易訴訟代理認定を取得。平成17年に群馬県初の司法書士法人である、司法書士法人リーガル・パートナー開業。現在は、群馬県の太田市を中心に、桐生市、高崎市に事務所がある。群馬県の相続の専門家として、群馬県内の相続の相談に対応している。

主な相続手続きのメニュー

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

太田・高崎・桐生で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで